このようなお悩みはありませんか?

✅ 子どもが学校に行きたがらず、毎朝の登校が戦いのようになっている。

✅ 子どもが他の子どもと友だちになるのが難しく、孤立している。

✅ 子どもが発達障害の診断を受け、将来が不安でたまらない。

✅ 学校や教育委員会との連携がうまくいかず、適切な支援を受けられない。

✅ 子どもが不登校になることで、家庭内の雰囲気が悪化し、ストレスが増えている。

✅ 子どもが自分に自信を持てず、自己肯定感が低下している。

✅ 同じ悩みを抱える親同士のつながりがなく、孤立感を感じている。

✅ 子どもの不登校や発達障害を自分の育て方のせいだと感じ、自己嫌悪に陥っている。

✅ 不登校や発達障害の子どもがいることで、他の兄弟姉妹にも影響が出ている。

✅ 他の保護者からの無理解や批判に対するストレスが大きい。

不登校の理由のひとつとして、発達障害の特性が要因となっている場合があります。

一言で発達障害といっても、程度も症状も様々。

療育手帳をお持ちのお子さんもいれば、いわゆるグレーゾーンのお子さんもいるでしょう。

診断は受けていないけど、発達障害かも…と思っておられる場合もあるかもしれません。

発達障害の診断を受けている場合はそれなりに支援が受けられますが、そうでない場合の受け皿が少なく、取り残されてしまっているケースが少なくありません。

発達障害の子によくある特性として、コミュニケーションの困難や不注意・多動などがありますが、これらは脳の機能に偏りがあることが原因なので、本人の意思や努力の問題ではありません。

だから、どうすることもできない・・・。

そんな風に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも、このまま放っておくと・・・

『発達障害』については、昨今様々な意見があります。

“障害”でも何でもなく、大人の都合で診断されているにすぎないという意見もあります。

ただ、医学的なことはともかく、

子どもや家族が困っている症状があることは事実です。

そのまま放っておくと症状や状況が改善しないだけでなく

悪化する可能性が高いことは想像に難くありません。

身体が大きくなった子どもが感情を爆発させたりすると

同じ症状であっても、お母さん一人の手には負えなくなってしまいます。

そうなる前に・・・

安心してください。

お子さんが『発達障害』と診断されたとき

あなたはどんなふうに感じられたでしょうか。

大きなショックを受けたり、

その事実を受け入れることができずに絶望的な気持ちになったことでしょう。

あるいは、子どもの言動に悩み疲弊していた場合など

理由がわかってホッとしたという方もいらっしゃるかもしれません。

悩んでいるあなたは、きっとお子さんのことで頭がいっぱいで

ご自身のことなど考えてはいないかもしれませんね。

でも、本当はあなたも深く悩み傷ついているはずです。

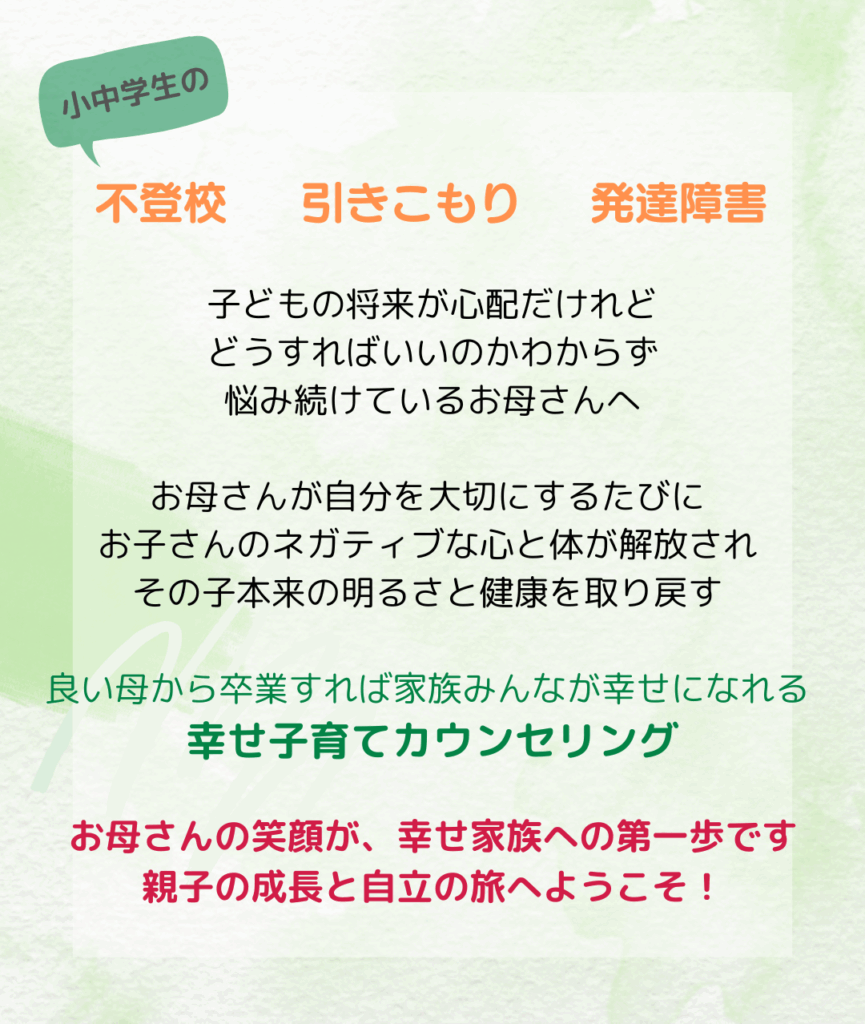

まずはあなた自身に目を向け、あなた自身を大切にすること。

あなたの心が癒されることで、同じ目の前の景色が違って見え

ありのままのお子さんを受け入れられるようになります。

子どもにとってお母さんは心の安全基地です。

お母さんが満たされることで

お子さんの心も安定し、新しい一歩を踏み出すことができるようになるのです。

こんな未来があなたを待っています!

✅ 子どもの不登校や発達障害を自分のせいだと感じることがなくなり、お母さん自身の自己肯定感が高まる。

✅ 子どもの発達障害を受け入れられるようになり、将来に対する不安が軽減される。

✅ 学校や教育委員会とのコミュニケーションがスムーズになり、適切な支援を受けられるようになる。

✅ 家庭内のストレスが軽減され、ポジティブな雰囲気が取り戻される。

✅ 子どもが自分に自信を持ち、自己肯定感が高まる。

✅ お母さんの心が安定することで、きょうだい児に対してもゆとりをもって関われる。

✅ 他の保護者の無理解や批判に対して寛容な気持ちで受け入れられるようになり、関係性が良くなるする。

ご相談事例

●中学1年生(男子)のお母さん

中学校入学後、学校生活に戸惑っている様子だが、どう対応すればいいのかわからず悩んでおられました。

発達障害の診断は受けていないけれどいろいろな苦手さをもつ、いわゆる“グレーゾーン”のお子さんで、先生の指示を聞くことが出来なくて叱られてばかりいたようです。

でも、なぜ叱られているのか、どうすればいいのかわからず、次第に学校へも行きにくくなっていました。

__________________________________

中学校に入学すると、小学校のときに受けていたサポートが受けられなくなってしまったというケースは少なくありません。

学校の規模が大きくなることで、行き届きにくくなるというのもありますが、やはり情報の共有不足も否めません。

入学前に、6年生の先生と中学校の先生が集まって会議が行われますが、机上での情報伝達には限界があります。

また、たいていの場合、中学校は複数の小学校から集まってきますから、急に知らない子だらけになります。

教科ごとに先生が変わりますし、教科によって部屋を移動することも多くなります。

小学校で親しかった子と同じクラスになれれば少しは安心できるのですが、その確率はそう高くはありません。

変化が苦手な子にとって、この『中1の壁』がどれほど怖くて不安なものかは感じていただけると思います。

お母さんには、まず担任の先生に、子どものもつ特性(苦手さ)とその対応について、できるだけわかりやすく伝えるようお話しました。

中学校から始まった『英語』について特に戸惑っているとのことだったので、英語の先生に子どもの授業中の様子や学習状況と家庭でできるサポートについて教えてほしい旨もお願いするようお伝えしました。

また、子どもとも

・子どもに自身のもつ特性について親子で話す

・ポケットにメモ帳を入れておいて、(必要に応じて)メモをする

・わからないときは「もう一度言ってください」と聞く

などの話をするようアドバイスしました。

お母さん自身もコミュニケーションを苦手とされているのが見て取れましたので、最後にもう一度要点をまとめて、ノートに書いて帰ってもらいました。

することが具体的になってスッキリされたようで、その後も報告を兼ねて何度か相談に来られるうちに、別人のように明るく積極的になっていかれました。

●小学5年生(男子)のお母さん

他県から転校してきたところ、特に特別支援教育の違いが大きくて、とにかく情報を求めておられましたが、どこに聞けばいいのかわからず困っておられました。

__________________________________

学校<市町村<都道府県が違えば、それまで当たり前だと思っていたことが全然違うということが少なくありません。

特にその頃、特別支援教育は大きく変わっている最中だったので都道府県差は驚くほどでした。

(たまたま転校前の県で特別支援学級を担当している友人がいたのでいろいろ聞いたところ、そんなにレベルの高いところから転校してきたことを気の毒に感じたほどです。)

地域にある組織や団体のことを紹介したり、その地域での現状を正直にお伝えした上で、できることを一緒に考えていきました。

学校はもちろん、同じような悩みをもつお母さんたちとの横のつながりを持つことで、行動範囲が広まり、どんどん活動的になられました。

●小学3年生(女子)のお母さん

発達障害をもつ妹に手を取られるなかで、小学3年生のお姉ちゃんの様子が心配になって相談に来られました。

地域や家族関係などについても聴きながら、上の子がお母さんを一人占めできる時間を確保する方法を一緒に考えました。

また、ひとりで頑張らずに他の人の手も借りるよう具体的なお話もしました。

__________________________________

きょうだい児の問題に悩まれる方は少なくありません。

きょうだい児がお母さんの気を引くために問題を起こす場合もあれば、逆に、誰にも言えずに我慢していて、知らず知らず心が限界を迎えてしまう場合もあります。

お母さん以外に甘えることのできる人がいるかどうか、家族構成や交友関係などによっても違ってきます。

配偶者以外の協力を得ることに消極的な方の中には、単なる遠慮だけでなく、関わり方がわからないだろうから預けられない・預けたくないという方もおられます。

そんな心の内もお話しいただくことで心が軽くなることはもちろん、きっと対応策も見つかることでしょう。

“こうすれば大丈夫”という正解はありません。

だからこそ、ひとりで抱えずに一緒に考えることで次への一歩が始まります。

はじめまして

良い母から卒業すれば家族みんなが幸せになれる

90日 幸せ子離れレッスン

心理カウンセラーの 玲華(れいか) です。

『発達障害児』との出会いは、教員1年目でした。

はじめて担任したクラスのMちゃん。

本来ならば、新人教師のクラスに入れることはないのでしょうが

他府県からの転入生で、何の情報もないままクラス編成がされてしまっていたのです。

授業中にぴょんぴょん飛び跳ねたり

大きな声で暴れたり突然パニックになったり。

友だちとのトラブルも日常茶飯事でした。

『発達障害』という概念などまだない時代

何もわからず、ただただ大変な毎日でした。

月日は流れ、発達障害が一般にも認識されるようになりました。

不登校のカウンセリングをするにあたって

発達障害についてもっと知る必要があると思ったことがきっかけで

いつしかどっぷり関わるようになりました。

様々な講座受講に加え、地域で活動されている団体の勉強会等にも足を運びながら

療育関係の施設や放課後等デイサービスのスタッフを経て

その後、市役所で相談員としてお母さんたちのお話を聴いてきました。

発達障害が関係している場合、

行政や関係各所との連携・調整が大切なことは言うまでもありません。

ただ、同じ手続きをして同じ対応をしても

お母さんの心の状態によって子どもの状況が大きく違ってくるのを何度も見てきました。

発達障害を持つ子たちは、そうでない子たち以上に敏感です。

その敏感さ故、数々のしんどさをかかえています。

ですから、お母さんが悩み苦しんでいる姿は、

無条件に子どもたちを不安にし、

追い込んでしまうことになるのです。

どうかひとりで頑張らないでください。

どうすればいいのかわからなくて不安になるのは当然です。

障害なのだから…とはわかっていても、

日々の生活の中でつい感情的になってしまうこともありますよね。

学校や行政との事務的な手続きはできても

心の内を吐き出せる場所がなければ苦しくなるばかりです。

まずはあなた自身がそのままのあなたを受け入れられる安心の土台をつくりましょう。

そして、不安やイライラに振り回されることのない毎日を手に入れましょう。

あなたとあなたの大切なお子さん、そしてご家族が幸せになるために

一歩を踏み出してください。

『お母さんが変われば子どもも変わる』

あなたが笑顔になるためのお手伝いをさせていただきます。

LINE公式アカウント登録で

『不登校の経過と段階』の表をプレゼント!

よくあるご質問

Q. 親がカウンセリングを受けるということは、やはり私に原因があるということでしょうか?

A. 不登校の原因はひとつではありませんし、誰かひとりが悪いということでもありません。

責任の所在より、子どもをはじめ家族全員が幸せに暮らせるようになることが大切です。

Q. 子ども本人がカウンセリングを受けることはできますか?

A. はい。

ただし、お子さんご自身がカウンセリングを受けたいと思っていることが大切です。

無理に連れてこられたのでは効果は望めませんし、さらにこじれてしまう可能性もあります。

Q. 上手く話をすることができなくでも大丈夫ですか?

A. もちろん、大丈夫です。

初対面の相手に心の内を話すのはとても辛く勇気が要ることですし、感情が高ぶって涙が出たりすることもあるかもしれませんね。

上手く話そうと思わずに、安心してゆっくり思うがままにお話しください。

もちろん、話したくないことは話さなくて大丈夫です。

Q. 何回くらい通えばいいですか?

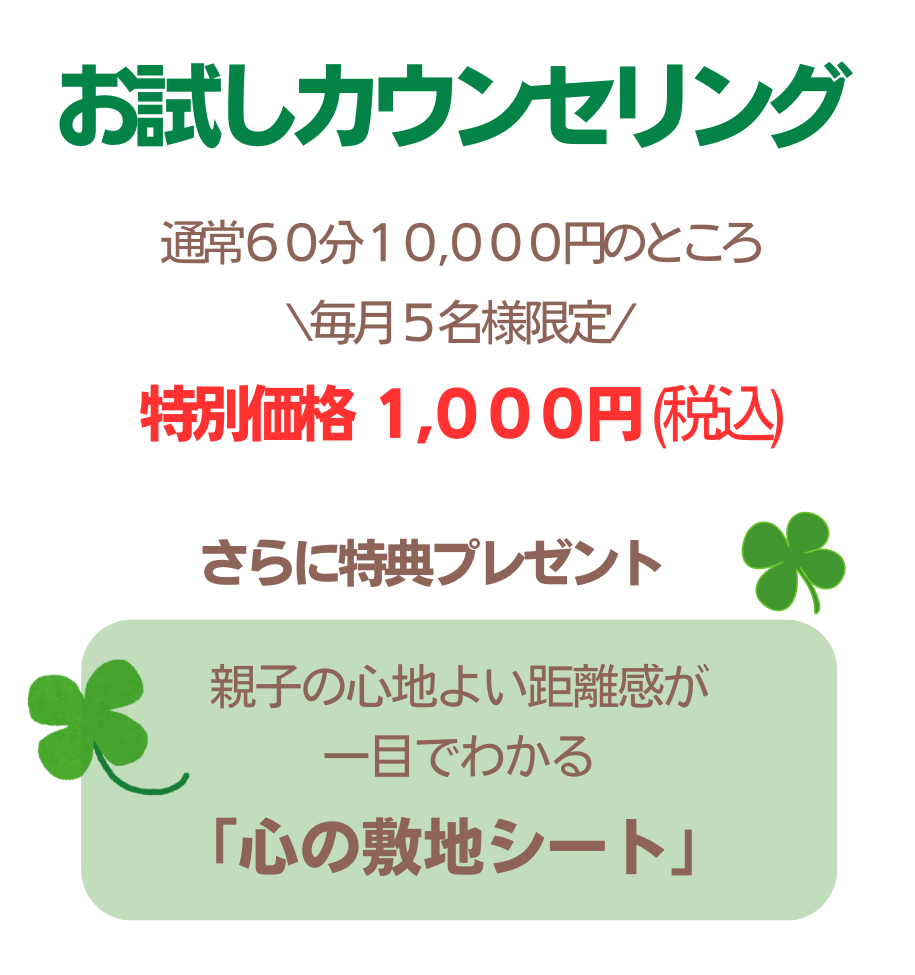

A. お悩みの状態はもちろん、どのようになればOKなのかは人それぞれなので回数をお答えすることはできませんが、お試しカウンセリングを受けてみて、さらに本格的に心理療法を受けてみたいと思われた方にのみ、次のご案内をさせていただきます。

強引な勧誘や販売などは一切致しませんのでご安心ください。

Q. ZOOMを使ったことがありませんが大丈夫ですか?

A. はい、ご安心ください。

使用方法をサポートさせていただきますので、ご予約の際にお伝えください。